文/中国银联股份有限公司海南分公司 曹鹏 李耶欢

电子支付发展历程及市场格局

支付是经济活动中最基础的一项金融服务。古有金银货币,今有纸币和“三票一卡”,再到当下最主流的以手机为载体的电子支付方式,支付的载体和形式随着社会、科技的发展日新月异。而银行卡是电子支付发展的基石,标准化的银行卡清算体系奠定了电子支付业务中绑卡、转接、对账、清算等功能的基础。

银行卡清算体系是基于支付账户标准化和业务处理标准化的庞大支付体系。跨国银行卡清算体系由覆盖上百个国家和地区的数十亿持卡人、数千万商户、数十万ATM机、数万家银行组成,而银行卡组织在该体系中承担了组织、建设、服务、推广和规范等基础职能。受限于银行卡清算体系的规模效应要求,全球仅有6大国际银行卡组织(即维萨、万事达、美国运通、发现卡、中国银联和日本JCB)。诞生于上世纪五六十年代的维萨和万事达是全球银行卡组织规模最大和国际化程度最高的两家,是由商业银行业务创新并通过市场化合作发展起来的。中国银联起源于央行1993年主导的“金卡工程”,解决了银行卡联网通用问题,对我国银行卡业务发展和电子支付的兴起发挥了重要作用,但其国际化服务能力仍有待增强。

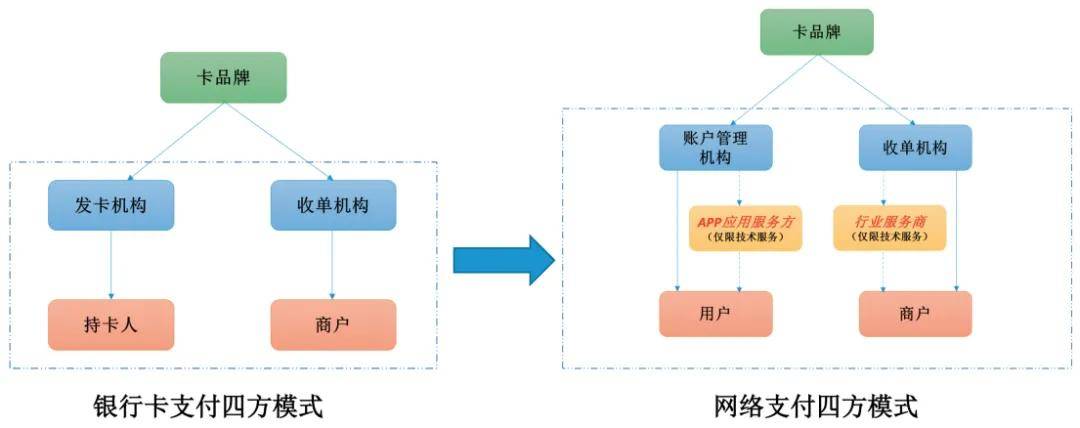

经过二十多年的迅猛发展,我国银行卡市场格局发生了翻天覆地的变化,以头部互联网平台为主导的电子支付异军突起,对传统支付四方模式造成了巨大冲击(见图1)。随着钱包方和行业SaaS服务商的崛起,发卡机构、收单机构甚至转接清算机构已出现“通道化”情况,从而引发不公平竞争、风控系统失灵、监管无法穿透等问题。然而,四方模式至今仍是维萨和万事达业务持续发展的根基,充分证明了该模式最能符合各国监管要求,并能平衡支付各参与主体的利益。

图1 传统四方模式演进过程

图1 传统四方模式演进过程

国内主流电子支付业务模式剖析

目前,我国主流电子支付业务模式大致可分为卡组织生态模式和互联网寡头生态模式。在市场竞争和监管博弈过程中,两种模式在形式上略有改变甚至相互融合,但其业务模式的核心本质(即定价、业务规范和技术标准等)并未改变。

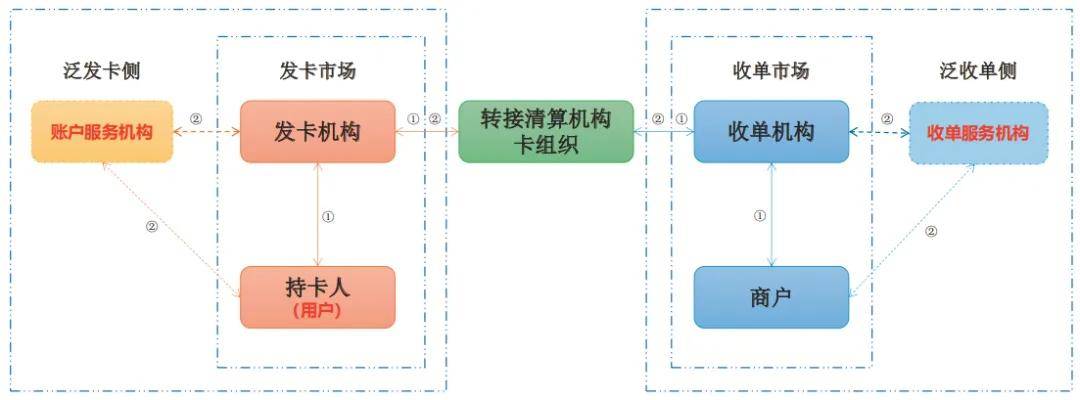

1. 卡组织生态下的业务模式(模式A)。模式A是以转接清算机构(卡组织)为核心的支付四方模式(见图2)。路径①为传统支付四方模式,发卡市场和收单市场具备双边市场特征,由清算机构组织发卡机构和收单机构共同制定业务规则、技术标准、定价分润标准等基础性行业规范,各参与方根据参与业务角色遵循相关行业规范要求。

图2 卡组织生态下的业务模式

图2 卡组织生态下的业务模式

随着科技的发展,实体银行卡逐渐被App应用替代,POS机逐渐被行业SaaS系统替代,分别冲击了发卡机构与持卡人、收单机构与商户之间的业务联接,传统金融监管体系受到严重挑战。该模式下,钱包方、手机厂商等账户服务机构和软件服务商、外包代理方等收单服务机构分别在用户端、商户端取得较强话语权,发卡机构和收单机构被通道化,原发卡市场和收单市场已拓宽为泛发卡侧和泛收单侧市场。目前,清算机构尚未针对账户服务机构和收单服务机构建立完整配套的业务技术准入要求,只有确保泛发卡侧和泛收单侧机构在其网络内主权得到较好维护,支付四方模式基础才能更加牢固。

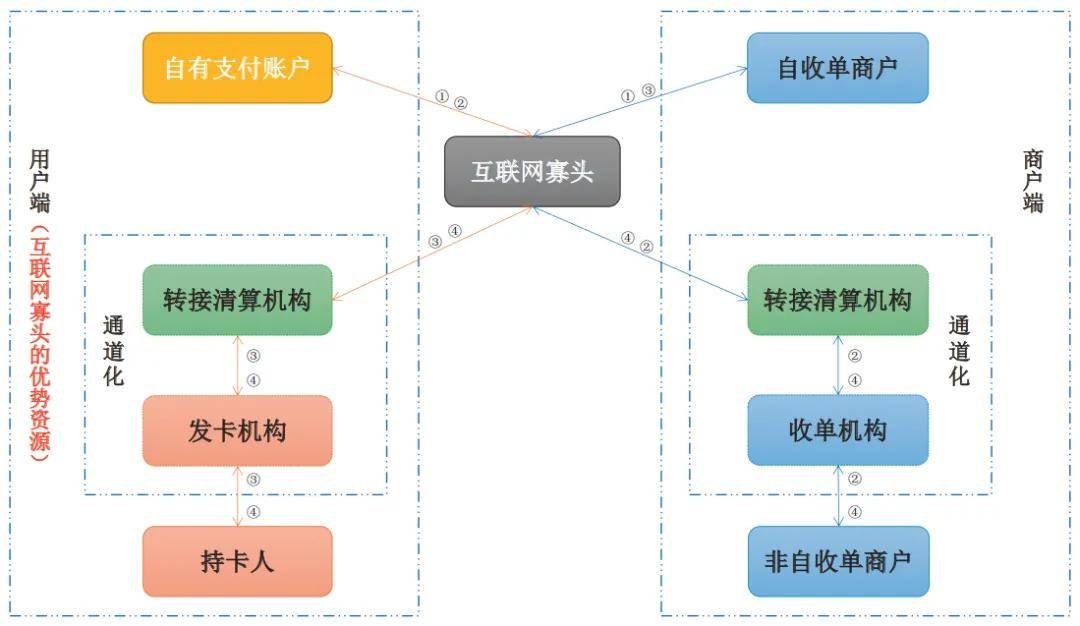

2. 互联网寡头生态下的业务模式(模式B)。如图3所示,互联网寡头以其在电商、社交等领域积累的用户端垄断资源为切入点,一方面发展自有支付账户,另一方面吸引用户将银行卡绑定到其账户上(银行卡通道化),然后携大量用户倒逼商户和收单机构开通其支付方式,将用户端的垄断延伸至商户端,加剧马太效应。

图3 互联网寡头生态下的业务模式

图3 互联网寡头生态下的业务模式

前几年,在监管机构的推动下,第三方支付机构完成了“断直连”和备付金集中存管工作,一定程度上促进了电子支付从三方模式向四方模式回归,第三方支付业务的规范性和透明度得以提升。但互联网寡头依然靠自身生态体系优势,将发卡机构、收单机构和转接清算机构通道化,本质上并未改变其三方模式下的业务主导权。现将互联网寡头生态下的业务模式具体展开分析,可细分为以下4种模式。

模式B-1:自有账户和自收单商户模式(路径①)。该模式是典型的三方支付模式,支付交易在互联网寡头内部即可完成业务处理,无需其他发卡机构、收单机构和转接清算机构参与。在该模式下,特别是收单结算账户为支付账户的所有交易数据,完全被互联网寡头掌握,监管难以穿透。若用户和收单结算账户均使用支付账户(如:个人收款码),商户的资金清算为T+0实时清算,相较于银行账户T+1的清算周期,具有明显优势。若收单结算账户为银行账户,按照备付金管理要求,在商户资金清算时会经过银联或网联(又称“两联”)处理,但两联仅根据互联网寡头的支付指令进行资金清算,具体交易信息无法掌握。

模式B-2:自有账户和非自收单商户模式(路径②)。该模式看似与银行卡四方模式形式一致,互联网寡头承担了发卡机构的职能,但其与银行卡四方模式存在本质区别。因互联网寡头掌控了包括业务规则、技术标准、定价和风控在内的整个业务链条的主导权,转接清算机构和收单机构都高度依赖于互联网寡头搭建的生态体系,基本上没有话语权。在该模式下,由于互联网寡头在用户端的获客经营成本相较银行更低,同时监管对支付账户的要求相较银行卡也更低,因此,互联网寡头在账户侧可以获取更高收益,并以此补贴和激励收单机构将商户向其用户开放。另外,商户迫于市场经营压力也会要求收单机构开通互联网寡头支付方式。

模式B-3:银行卡账户和自收单商户模式(路径③)。该模式与B-2类似,互联网寡头承担收单机构职能,看似与银行卡四方模式形式一致,但仍存在本质区别。在该模式下,因银行卡必须绑定在互联网寡头的App上才可支付,互联网寡头利用其钱包方的地位,掌握支付过程中用户绑卡和选卡的主动权,从而取得对持卡人、发卡机构,以及选择转接清算机构的主导权,对发卡机构和转接清算机构具有较强的议价能力。另外,互联网寡头自收单商户大多仅支持其自有的支付方式,对其他支付方式开放的政策不透明,造成受理端一柜多机、一柜多码的社会资源浪费的情况。

模式B-4:银行卡账户和非自收单商户模式(路径④)。在该模式下,互联网寡头业务角色不清晰,从发卡机构看其为收单机构,从收单机构看其为发卡机构,其本质是承担了转接清算机构的职能。现实中,转接清算机构已沦为互联网寡头的通道或前置系统,但从业务本质看,钱包方作为交易发起渠道,本身无需参与资金清算业务处理。

互联网寡头依托自身钱包方的强大用户资源建立自主品牌,并将业务角色延伸至账户服务方、收单机构和转接清算机构,同时将市场上原有的收单机构、发卡机构甚至转接清算机构吸收至其生态体系内,从而不断渗透和控制各业务领域,通过控制市场倒逼监管。

3. 两种模式的比较分析。卡组织生态模式和互联网寡头生态模式是两种不同的“基因”,而政策环境、市场环境和科技发展水平是电子支付产业发展所需的“土壤、阳光和雨水”,基因与环境决定了电子支付产业发展的形态与规模。两种模式对比如下。

一是运作模式不同。卡组织生态模式以支付产业健康发展为目标,由各方共同制定业务规范和技术标准,业务规则和定价标准相对公开透明,为中小机构的发展提供公平竞争的平台。互联网寡头生态模式以互联网寡头利益最大化为目标,由互联网寡头与各机构两两协商确定业务技术实现方式,中小机构难以取得平等谈判地位。此外,互联网寡头身兼多职(钱包方、账户方、收单方等),甚至向信贷、理财等其他金融领域渗透,各方附庸在互联网寡头身上,终将导致“一将功成万骨枯”的局面。

二是开放程度不同。卡组织生态模式开放程度更高,无论机构大小,只要符合卡组织规定,均可申请成为其成员机构并按照公开统一的标准开展业务。互联网寡头生态模式相对较为封闭,机构间合作以双方协议为基础,没有公开统一的标准。其二维码展码功能仅支持自有App,自收单商户的受理开放政策对各家钱包App不透明,导致了社会资源浪费和互联互通成本上升,如出现一柜多机、一柜多码等情况。

三是国际化路径不同。卡组织在ISO、EMVco、PCI等国际标准化组织框架下,遵循主流国际规则,按照公开的规范标准开拓境外业务。相比较而言,卡组织模式更容易被各国监管机构和银行认可。互联网寡头主要依托其App在国际市场的应用情况和境内居民出境消费需求为资本,通过与境外机构一事一议的方式开拓境外业务,该模式以服务中国游客旅游消费为主,难以成为境外地区本地化使用的支付方式。此外,移动互联网时代下国内银行卡受理环境全面衰退,导致习惯使用银行卡的境外人士来华支付便利性下降。

支付业务高质量发展的工作要求

习近平总书记指出,“金融活,经济活;金融稳,经济稳。经济兴,金融兴;经济强,金融强。”经济是肌体,金融是血脉,两者共生共荣,而金融血液要通过支付血管向实体经济输送营养。实现支付业务的高质量发展,是我们应对全球化竞争加剧和国内市场供给过剩的根本出路。为此,我们要做好以下工作。

一是具备安全稳定的运行能力。安全稳定的运行能力是支付业务高质量发展的根基。支付网络如血管一样需时刻保持畅通,若堵塞或破裂会导致金融血液运转不畅甚至出现严重风险。从国家层面看,支付已成为国家间竞争的重要角力点,美国通过掌控SWIFT和维萨、万事达等国际卡组织主导全球支付网络,甚至通过“断网”制裁其他国家。从机构层面看,支付是金融机构和互联网企业的必争之地,其在获客引流、业务经营、数据分析等方面具有重要作用。目前我国电子支付市场被两家互联网寡头垄断,其他互联网平台或加入互联网寡头生态体系,或购买支付牌照自建支付公司。从个人层面看,支付与人民群众的资金安全和隐私保护密切相关,是打击洗钱、诈骗等违法犯罪行为的重要抓手。

二是提供创新高效的支付服务能力。创新高效的支付服务能力是支付业务高质量发展的主体。从微观层面看,经济活动就是一笔笔具体交易,支付则是交易过程中不可或缺的重要环节。随着交易模式的改变,支付方式也会配套升级,而创新支付服务则会反哺交易模式迭代。刷卡改变了商家一手交钱一手交货的经营模式,网络支付助推了电子商务的发展,移动支付进一步提升商户的数字化经营能力。未来支付服务与各行业系统的融合将会更加紧密,不同场景和不同经营主体对支付的安全性、便捷性、时效性等要求各不相同。

三是具有强大的国际竞争力。强大的国际竞争力决定了我国支付业务高质量发展的空间。首先,要满足国人出境消费的支付需求。我国支付机构拓展的境外受理网络的覆盖面和交易强度与维萨、万事达相比仍有较大差距,境内主流支付App在境外使用存在局限性。其次,要满足境外游客入境支付的需求。境内二维码支付是主流,但境外特别是欧美地区人员更习惯于银行卡支付或Apple Pay等近场通讯(NFC)技术工具。最后,要满足服务境外市场的需求,实现我国主导的支付标准及业务技术体系在境外的应用。

四是构建良好的产业生态环境。良好的产业生态环境是支付业务高质量发展的“土壤”和“养护”保障。支付服务既具有公共产品属性也有商业化属性。我国支付体系既有大动脉也有毛细血管,彼此之间相互联接、相互影响,底层是央行负责的基础性支付系统,中间层是由卡组织、转接清算机构等平台提供的专业化互联互通服务,上层是由银行和支付机构面向市场提供的具体支付服务,分别提供了公共服务、准公共服务和商业化服务。必须坚持人民至上,坚持系统观念,坚持胸怀天下,不断提升政策监管的专业性和有效性,才能促进支付市场公平公正和规范发展。

重塑电子支付四方模式的相关建议

为更好地肩负起支付为民的国家使命,我们要通过重塑电子支付四方模式来夯实支付产业基础,以更高站位、更宽视野和更大格局来推动我国电子支付业务的高质量增长,具体建议如下。

一是加强反垄断监管,维护市场公平公正。一方面,支付是覆盖面最广和最基础的金融服务,关系到国家和社会的安定,必然要受政府的特许经营管控。另一方面,一旦支付业务形成垄断,支付机构特别是互联网寡头则具有较强的内在驱动力,利用其积累的流量、数据、网络、资本等资源,将垄断优势进一步向各行各业延伸,以获取更高收益。在这种降维打击下,原行业中的经营主体很难与之公平竞争。因此,支付市场的反垄断监管,重点是要避免出现在支付产业链上下游“赢者通吃”的情况,要确保产业链各专业市场的开放度,维护各专业市场间的协调和博弈能力。

二是厘清业务主体责任边界,提升监管的精准性和有效性。支付业务具有流程长、主体多、创新快等特点,对监管的专业性要求高。首先,对同类业务角色的监管要拉平,避免出现监管套利。发卡机构与支付机构均可提供账户服务,应将对双方的账户监管尺度对齐,支付账户在卡组织转接清算网络中应按卡组织标准申请标准化账号;无论是银行卡收单、条码收单还是其他创新模式的收单,都应严格落实交易报文规范、终端安全管理等收单业务管理规定,确保商户及交易的真实性;对个人收款码应规范其应用范围,防范其成为非法支付通道。其次,深化“断直连”工作,强化监管穿透性。推动互联网寡头生态下的业务模式向卡组织生态下的业务模式改造迁移,对身兼多职的业务主体应按业务角色进行拆分,按照统一标准明确各业务环节的职责边界,从目前系统连接层面上的“断开”,推进到业务规则标准层面的“断开”。最后,加强受理市场联网通用,推进支付基础设施开放共享。为解决“一柜多机多码”增加的系统开发运营成本和互联网寡头垄断基础受理设施造成的支付市场不公平问题,受理端应逐步规范、统一开放。同时,应提升商户端受理方式的包容性,特别是针对老年人、境外人士等特殊客群,提供刷卡、刷脸等多元化支付方式,满足不同场景下各类客群的支付诉求。

三是争取国际标准话语权,提升国际化服务能力。各国政府对支付业务展业要求各不相同,互联网寡头模式在国际化过程中需获得各个国家的认可,并与当地支付参与方逐个洽谈推进,政策风险和拓展阻力较大,难以成为本地化的主流支付方式。随着我国国力提升,我们在铁路、电网、通讯等行业已取得国际标准的话语权,中国高铁、国家电网、华为手机等也成为中国实力的代表。可借鉴维萨和万事达国际化的成功经验,按照支付四方模式在支付标准层面开展国际化合作,让中国支付标准升级为国际支付标准。这样不仅让各国政府有了除美国支付标准之外的第二选择,也为我国支付机构出境铺路。

四是优化支付定价机制,构建合理商业模式。目前,我国支付手续费不断压降,支付机构盈利能力逐渐恶化,卡组织和发卡机构对持卡人的权益投入逐渐减少。由于支付手续费针对不同业务模式和不同转接清算平台的定价形成机制和标准各不相同,价格套利和套码套现乱象层出不穷。因此,我们要进一步优化支付定价机制,政府在价格指导方面应适当简政放权,充分发挥卡组织协调各方的机制优势,在支付四方模式框架下让市场各方充分博弈,兼顾发卡与受理、线上与线下、境内与境外等各种情况,建立一套公平、统一、规范、灵活、可持续的定价机制。

五是做强做大民族品牌,发挥好卡组织的平台作用。对标美国支付产业链上的各参与方,我国商业银行和支付机构在营收、市值、利润等方面实力不亚于美国,但在自主银行卡品牌层面与维萨和万事达仍有较大差距。应进一步支持银联品牌做强做大,通过自主可控的卡组织,积极参与全球支付市场竞争。一方面,在外部要提供良好的市场监管环境,既要保障卡组织在品牌价值、业务规则、技术标准等方面的合理权益,也要压实卡组织相应的管理及业务责任;另一方面,在银联内部要着力完善公司治理结构,既要发挥好金融基础设施的作用,也要提升其市场化经营和专业化服务的能力。

(本文仅代表作者个人观点,与其单位无关。)

(此文刊发于《金融电子化》2025年2月下半月刊)返回搜狐,查看更多

售前咨询专员

售前咨询专员